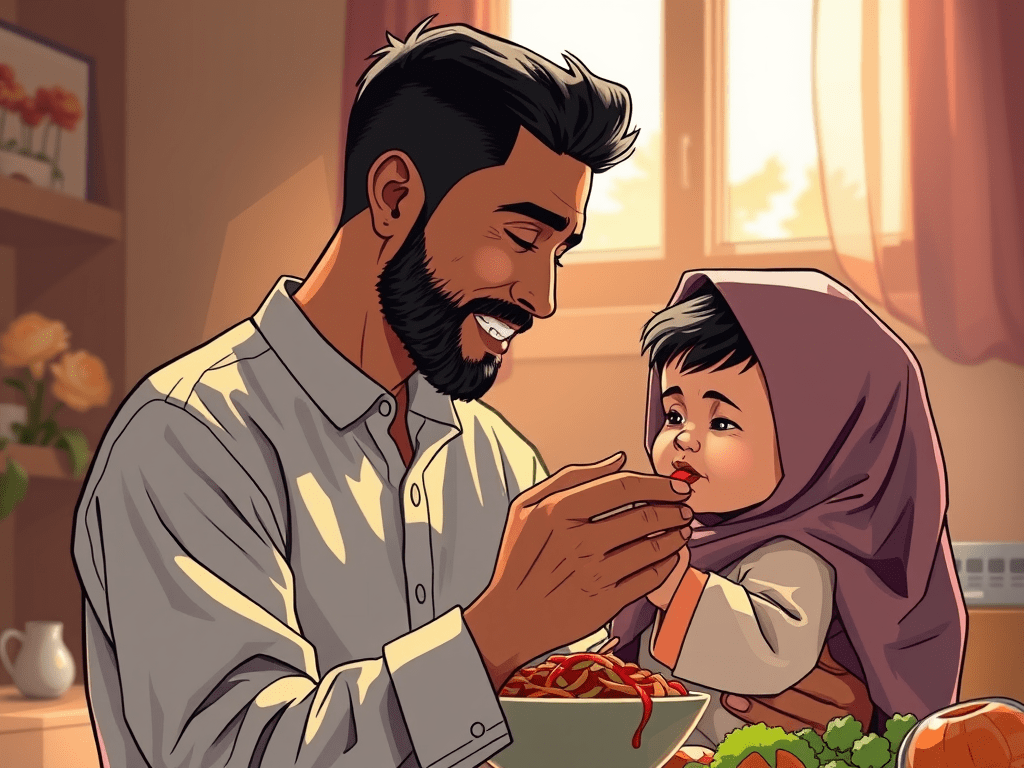

Dalam Ṭabaqāt al-Syāfi‘iyyah al-Kubrā karya Imam al-Subkī, dikisahkan bahwa ada seorang lelaki yang berusaha sekuat mungkin untuk mencari nafkah dari hasil kerja tangannya sendiri. Hartanya benar-benar bersih dari syubhat. Dengan harta itu, ia akhirnya menikah. Ketika istrinya melahirkan seorang anak, ia menjaga betul apa saja yang masuk ke mulut anak itu. Ia memastikan tidak ada sedikit pun makanan yang mengandung keraguan halal-haramnya. Dengan bersungguh-sungguh pula, ia memastikan segala hal yang menyentuh perut anaknya hanyalah yang halāl khalīṣ—halal murni. Kelak, anak lelaki itu tumbuh menjadi sosok besar dalam sejarah Islam. Namanya Abū al-Ma‘ālī al-Juwaynī, Imam al-Ḥaramayn. Sang mahaguru dari Hujjat al-Islām Imām al-Ghazalī.

Cerita seperti ini biasanya membuat kita bertanya-tanya. Apa hubungan antara makanan yang bersih dengan lahirnya seorang ulama besar? Barangkali tidak tepat jika kita terburu-buru menyimpulkannya secara instan. Namun, perasaan bahwa segala sesuatu bertumbuh dari sesuatu yang lain itu sulit diabaikan. Anak, sebagaimana diri kita, lahir dari sebab-sebab yang ditanamkan sejak awal ia dilahirkan. Kadang sebab itu tampak, kadang pula tidak tampak. Namun, ia selalu ada.

Jika kita simak dengan lebih seksama, lelaki dalam kisah itu tidak sedang memikirkan masa depan anaknya secara detail. Ia tidak sedang membayangkan bahwa anak itu kelak menjadi seorang alim, apalagi seorang imam besar. Ia hanya melakukan satu hal, menjaga apa yang bisa ia jaga. Ia memperhatikan apa saja yang bisa ia kendalikan. Dan yang ia kendalikan hanyalah menjadikan sumber-sumber nafkahnya bersih, lalu memastikan anaknya tidak tersentuh apapun yang syubhat alias meragukan. Selebihnya, bukan wilayahnya.

Begitu pula dengan hidup kita. Banyak hal yang ingin kita capai, tetapi tidak semua hal bisa benar-benar direncanakan sampai tuntas. Buktinya kita sering takut kalah sebelum memulai, atau kita mungkin juga sering berharap menang tanpa pernah “menanam” sesuatu sebelumnya. Padahal, usaha kecil yang konsisten itu biasanya lebih menentukan daripada rencana besar yang tidak benar-benar terealisasi. Maka, mari kita lihat kembali lelaki itu. Ia tidak sedang “merancang” seorang ulama. Ia hanya memilih langkah yang benar setiap hari. Ternyata, dari situlah berkahnya tumbuh.

Inilah mengapa kita dianjurkan untuk istikamah atau konsisten melakukan hal-hal kecil. Kenapa? Karena hal-hal kecil relatif lebih mudah menjadi amal, ia cepat bisa direalisasikan. Sebaliknya, hal-hal besar tanpa adanya yang kecil-kecil itu, jauh lebih berat untuk benar-benar dilakukan. Kita bisa mengumpamakannya dengan ujian semester. Ujian menjadi ringan bagi mereka yang mencicil pelajaran setiap hari. Sebaliknya, bagi yang jarang menyentuh buku, soal-soal itu akan tampak sangat menakutkan. Kita tidak punya kuasa menentukan apa yang keluar di lembar soal, sehingga opsi terbaik yang bisa dilakukan adalah menyiapkan diri pada bagian-bagian yang dapat kita kendalikan.

Ada kalanya kita ingin melakukan banyak hal sekaligus, namun merasa kewalahan. Barangkali ini disebabkan oleh kealpaan kita dalam melihat hal-hal kecil yang bisa kita jaga. Makanan, waktu, cara bekerja, cara mencari rezeki, atau cara memperlakukan orang lain. Segala hal kecil ini adalah benih. Kita tidak pernah tahu mana yang kelak tumbuh, mana yang tidak. Jelasnya, tidak ada pohon besar yang lahir dari benih yang dibiarkan membusuk.

Boleh jadi, inilah pesan yang bisa kita ambil. Tidak semua hal harus kita tuntaskan hari ini. Namun, selalu ada sesuatu yang bisa kita jaga sejak sekarang. Lelaki dalam kisah itu menanam dan menjaga yang ia bisa, dan Allah pun berkenan menumbuhkan sisanya. Kita pun bisa mengadopsi logika yang sama. Tanamlah kebaikan, sedikit demi sedikit. Rawat dan jagalah, sambil berharap ada keberkahan yang tumbuh dari arah yang tidak kita duga.

Wallāhu a‘lam

Tabik,

Ibnu

Tinggalkan komentar