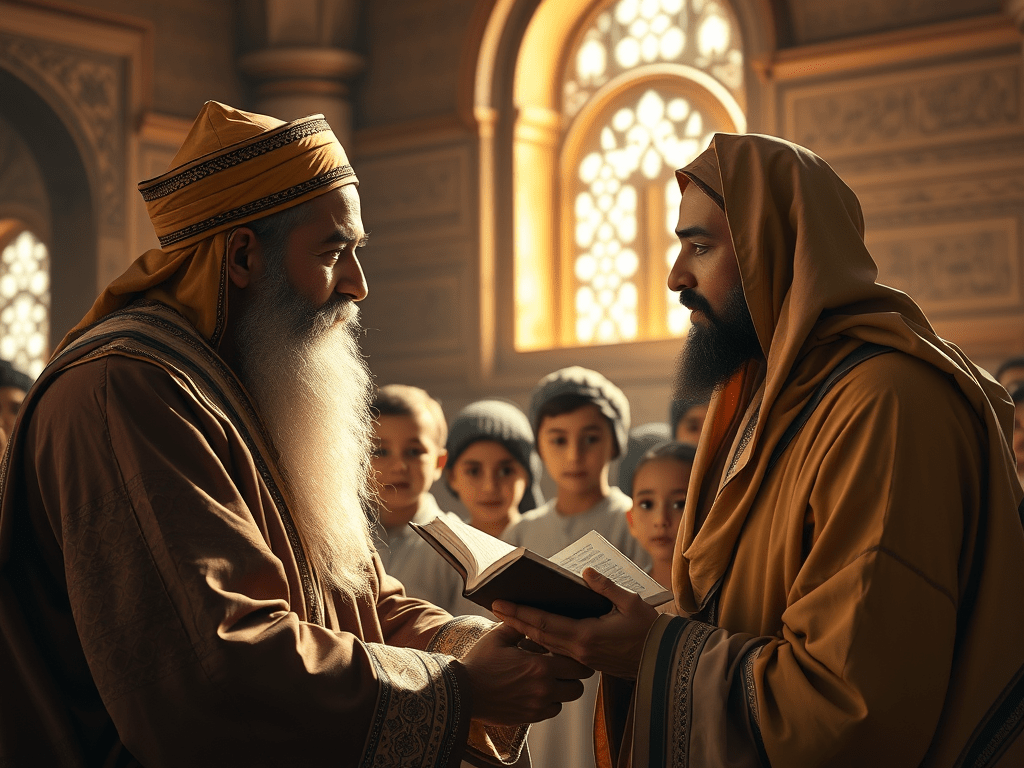

Terdapat sebuah riwayat menarik dalam al-Muntaẓam karya Ibn al-Jawzī. Suatu hari, Imam al-Syāfi‘ī masuk ke salah satu ruangan Hārūn al-Rasyīd. Setelah diizinkan masuk, pelayan yang membersamainya mendudukkan beliau di sisi Abū ‘Abd al-Ṣamad, guru anak-anak al-Rasyīd. Pelayan itu lalu berkata kepadanya: “Wahai Abā ‘Abd Allāh (Imam al-Syāfi‘ī), ini adalah anak-anak Amīrul Mu’minīn, dan inilah pendidik mereka. Maka, seandainya engkau mau memberi wasiat kepadanya.”

Lalu Imam al-Syāfi‘ī menghadap kepada Abū ‘Abd al-Ṣamad dan berkata:

“Jadikanlah hal pertama yang engkau mulai dalam memperbaiki anak-anak Amīrul Mu’minīn adalah dengan memperbaiki dirimu sendiri. Karena pandangan mata mereka terikat dengan pandangan matamu. Apa yang engkau anggap baik, akan mereka anggap baik. Dan apa yang engkau anggap buruk, akan mereka anggap buruk.

Ajarkanlah kepada mereka Kitabullah, tetapi jangan memaksa mereka sehingga mereka menjadi bosan, dan jangan pula meninggalkannya hingga mereka mengabaikannya. Kemudian, tambahkan bagi mereka syair yang paling menjaga kehormatan, dan hadis yang paling mulia. Jangan engkau pindahkan mereka dari suatu ilmu kepada ilmu yang lain sampai mereka benar-benar menguasainya. Karena penumpukan ilmu dalam pendengaran justru akan menghalangi pemahaman.”

Dari nasehat Imam Syāfi‘ī itu, kita bisa menangkap beberapa pelajaran penting bagi seorang pendidik. Nasehat ini tidak mengikat hanya kepada mereka yang berprofesi sebagai guru. Kita ini, setidaknya adalah pendidik dalam keluarga kita, dan anak-anak kita adalah muridnya.

Pertama, teladan lebih berpengaruh daripada “ceramah.” Dalam pepatah Arab disebutkan, “lisān al-ḥāl afṣaḥu min lisān al-maqāl.” Keteladanan itu lebih “fasih” daripada ungkapan lisan. Anak-anak tidak belajar dari teori, tapi dari sikap. Teori penting, tapi praktik dari teori itulah yang lebih penting. Guru yang hanya pandai berbicara tanpa mencontohkan, sama saja mengajarkan ketidakkonsistenan. Bukankah kita juga sering melihat bahwa anak lebih cepat meniru kebiasaan buruk guru atau orang tua ketimbang mendengarkan ceramah panjangnya?

Kedua, keseimbangan antara kasih sayang dan disiplin. Imam al-Syāfi‘ī mengingatkan agar pengajaran al-Qur’an jangan sampai dipaksakan hingga anak jadi membencinya, tapi juga jangan sampai dibiarkan hingga dilupakan. Pertengahan saja, jangan terlalu menekan anak. Ini teguran halus bagi kultur pendidikan yang masih mengandalkan kekerasan atau paksaan. Kasih sayang dan disiplin bukanlah dua kutub yang bertolak belakang. Keduanya seperti dua sisi mata uang, sama pentingnya.

Ketiga, prioritas ilmu bertahap. Jangan buru-buru melompat ke banyak bidang sebelum yang dasar benar-benar dikuasai. Jangan juga membebani anak dengan beragam tugas-tugas berat yang kita saja sulit untuk mencapainya. Realitas hari ini sering terbalik. Anak-anak dijejali kursus bahasa, coding, seni, olahraga, semua dalam waktu bersamaan, sementara pondasi ilmu dasarnya kadang masih rapuh.

Banyak tidak selalu lebih baik. Jika hanya untuk refreshing tanpa tujuan-tujuan yang “penting,” maka tidak masalah. Yang terpenting adalah tidak memberikan tekanan. Sayangnya, saya masih sering menemukan orang tua yang “ambisius” menjadikan anaknya sebagai A, sebagai B, dan seterusnya.

Saya melihat sendiri beberapa anak yang “ditekan” agar bisa hafal al-Qur’an. Namun sebagian besar dari tekanan itu muncul karena ketidakberdayaan orang tuanya untuk menghafal sendiri. Bahkan, tidak jarang hanya untuk tafākhur (saling membanggakan diri) diantara teman-temannya.

Keempat, kualitas materi penting. Syair yang menjaga kehormatan, hadis yang mulia—itu pilihan Imam Syāfi‘ī. Saya pun menganggap ini penting. Tapi mungkin jika ditarik ke era kita, ini bentuk peringatan agar anak-anak tidak disuguhi sembarang konten. Dari jutaan video dan game yang bisa mereka akses, guru dan orang tua perlu selektif memilih mana yang benar-benar bisa menjadikan akhlaknya baik.

***

Kita boleh saja membaca dengan sudut pandang berbeda tentang bagaimana teknis penerapan nasehat Imam Syāfi’ī ini. Jelasnya, beliau adalah orang hebat yang menjalani proses pendidikan yang luar biasa. Beliau sudah hafal al-Qur’an di usia 7 tahun, sudah menguasai kitab al-Muwattha’ gurunya, Imam Malik, ketika berusia 10 tahun, dan sudah didaulat untuk berfatwa ketika berusia 15 tahun.

Beliau benar-benar mengalami sendiri bagaimana pendidikan yang baik itu dipraktikkan. Ketika mengajar pun, beliau berhasil mendidik manusia-manusia terbaik di generasinya. Sebut saja Ahmad bin Hanbal, al-Muzani, al-Buwaithi, al-Za’farānī, al-Karābisī, dan al-Rābi‘.

Selanjutnya, tinggal bagaimana kita menjalankannya.

Tabik,

Ibnu

Tinggalkan komentar